Ibn al-Haytham'S Book of Optics, a revolution in the science of vision in the 11th century

Neuropsychologue, enseignant-chercheur en neurosciences cognitives, Michel Imbert est aussi professeur honoraire au sein du Laboratoire des Systèmes Perceptifs (LSP) dirigé par Pascal Mamassian, chercheur au CNRS, spécialiste de la vision. Son dernier ouvrage, "La fin du regard éclairant", vient de paraître aux Éditions Vrin. Il remet en lumière les travaux remarquables d'Alhazen, mathématicien, philosophe, physiologiste et physicien du monde médiéval arabo-musulman, père des sciences de la vision et l'un des premiers promoteurs de la méthode scientifique expérimentale. Son oeuvre marque une rupture radicale avec ses prédécesseurs. Lumière et vision, indissociables dans l’Antiquité, sont désormais séparées : l’œil n’illumine plus les objets, il en reçoit la lumière qu’ils réfléchissent. Cette découverte rendit possible les théories modernes initiées par Képler au début du XVIIe siècle. Pascal Mamassian et Michel Imbert se sont rencontrés à l'occasion de la parution de son ouvrage. Un moment d'échange autour du génie arabe, et une occasion pour Michel Imbert de revenir sur son remarquable parcours, de la philosophie aux neurosciences de la vision, en passant par la création du DEA de sciences cognitives, aujourd'hui appelé Cogmaster.

Nous nous connaissons depuis l’année où j’étais étudiant dans la première promotion du DEA de sciences cognitives. Tu étais l’une des personnes à l’origine de cette formation. Peux-tu nous dire comment l’idée de créer ce DEA est née?

En 1972, j’ai été nommé sous-directeur au Collège de France dans la Chaire de Neurophysiologie dirigée par Yves Laporte, qui me chargea d’assurer la présence au sein de sa Chaire d’une équipe SNC (Système Nerveux Central). C’est à cette époque que j’ai eu la chance de rencontrer Jacques Mehler (pionnier des sciences cognitives de l’enfant) et le bonheur de devenir son ami ; j’ai bénéficié de son immense culture dans le domaine des sciences cognitives. Il me fit découvrir des auteurs dont je n’avais aucune idée de par ma culture philosophique à la française, nourri de Canguilhem, Jankélévitch, Gurvitch ... . Il me fit lire Quine, Putnam, Chomsky et me fit découvrir le laboratoire de psychologie expérimentale du MIT, que j’ai visité à de nombreuses reprises, où j’ai entretenu des relations étroites, notamment avec Richard Held (professeur en sciences cognitives spécialisé en physiologie de la vision) et surtout Hans Lukas Teuber (l'un des fondateurs de la neuropsychologie), son directeur. A la même époque, Jean-Pierre Changeux, récemment nommé Professeur au Collège de France, et que je connaissais depuis longtemps me demande un jour du début des années 1980s de l’accompagner à un déjeuner organisé par un industriel, Héraklios Fyssen, qui souhaitait fonder une fondation destinée à étudier les mécanismes logiques du comportement chez les êtres vivants ainsi que leur développement ontogénétique et phylogénétique. C’est ainsi que naîtra la Fondation Fyssen. Pendant plusieurs années, j’ai été membre de son conseil scientifique, présidé par Jean-Pierre, et membre du comité de lectures des Annales de la Fondation.

Attiré par les études pluridisciplinaires du cerveau, j’ai rapidement souhaité proposer une formation universitaire pour développer les sciences cognitives, discipline encore balbutiante dans notre pays, mais déjà solidement implantée dans de nombreux pays. Avec le soutien de la Commission européenne, j’ai organisé au Ministère de la Recherche à Paris une réunion internationale pour dresser un bilan des formations existantes en Europe (colloque publié : Cognitive Science in Europe, Imbert et al., 1987 Springer, Heidelberg), pour m’inspirer des expériences des collègues européens afin de proposer aux instances universitaires de notre pays une maquette de DEA la plus complète possible. J’ai été aidé dans l’élaboration de ce projet par de nombreux collègues parmi lesquels Daniel Andler, Jacques Mehler et Jean Petitot.

La rédaction de ce projet suscita de nombreux débats, parfois très houleux et explosifs selon le caractère des participants. Mais c’est lors de la présentation du projet devant les instances universitaires que de sérieuses difficultés apparurent. Je me suis d’abord adressé à l’Université Pierre et Marie Curie (Paris 6), établissement où j’enseignais alors les neurosciences de la vision. Proposer une formation dans laquelle cohabiteraient, neurosciences, informatique, mathématiques, physiques, disciplines solidement installées à Jussieu, avec la philosophie, la linguistique, la psychologie, disciplines que la Présidence de Paris 6 considérait avec méfiance depuis 1968, avait peu de chances de réussir. Mon projet, brutalement écarté, n’est pas sorti du bureau de la Présidence. Heureusement, j’avais été auparavant, en 1987, nommé Directeur d’études (cumulant) de la Chaire de Neurosciences cognitives à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS). J’ai donc présenté le projet devant le Conseil scientifique de cet établissement, où il reçut un accueil chaleureux. L’Ehess en assurerait la tutelle principale, les Universités Paris 6, Paris 5, l’Ecole Polytechnique, l’Ecole Centrale Paris, co-habileraient la formation.

Ce DEA est à l’origine du master que nous connaissons aujourd’hui. Anne Christophe (chercheuse en sciences cognitives et directrice adjointe sciences de l'ENS) et toi, Pascal, faites partie de la première promotion, en 1990, que rejoindront par la suite plusieurs étudiants, qui se trouvent aujourd’hui dans différents laboratoires du DEC.

Peux-tu nous rappeler brièvement ton parcours académique ? Je crois me souvenir que tu as commencé par des études en philosophie avant de devenir neuroscientifique.

Après une prépa lettres au Lycée Fermat de Toulouse, j’ai fait une licence de Philosophie en 1956 et une licence de Psychologie en 1957 à la Sorbonne. Intéressé par la biologie, surtout le fonctionnement du cerveau humain, j’ai suivi les enseignements d’Alfred Fessard (l'un des fondateurs des neurosciences en France) au Collège de France, qui me conseilla de prendre contact avec les Professeurs Denise Albe-Fessard (neurophysiologiste spécialisée sur l’étude du système somesthésique) et Pierre Buser (neurobiologiste et ancien élève de l’ENS) à l’Institut Marey. Après un long entretien, Pierre Buser me propose un stage d’été dans son labo (de fin juin à fin septembre 1957). A l’issue de ce stage, au cours duquel je participais à des enregistrements par microélectrodes d’activités de neurones isolés dans le cortex associatif du chat anesthésié (bien loin de ma formation initiale), Buser me proposa de me prendre sur un poste d’assistant au PCB (Certificat d’études physiques, chimiques et biologiques), poste qu’il venait d’obtenir après sa nomination comme professeur à la Faculté des Sciences de Paris. La difficulté était qu’avec mes deux licences de Lettre et deux certificats de licence de Sciences (Ethnologie, obtenu dans la cadre de ma licence de philo en vue de préparer l’agreg et le PCB que j’avais passé pendant ma prépa lettres, à une époque où mes parents rêvaient de me voir médecin !), je ne pouvais m’inscrire à un Doctorat Sciences. Je me suis donc engagé auprès de Buser à faire une licence de Sciences, moyennant quoi j’ai pu être nommé assistant stagiaire au PCB . Belle époque pour les étudiants de ma génération, où il était si facile d’obtenir un poste, époque hélas irrévocablement révolue ! Après l’obtention de ma licence de sciences, j’ai pu être titularisé assistant dans la chaire de Physiologie comparée où enseignait Pierre Buser. Sous sa direction, j’ai préparé ma thèse de sciences jusqu’à mon doctorat soutenu en 1966. Nommé Maître de Conférences (aujourd’hui appelé Professeur de 2ème classe) de Psychophysiologie à la Faculté des Sciences de Toulouse (actuellement Université Paul Sabatier) en 1967, je reviens à Paris en 1972 comme sous-directeur du Laboratoire de Neurophysiologie au Collège de France, puis Professeur à Orsay où je ne reste que très peu (3 ans), avant de succéder à Mme Fessard à l’Université Pierre et Marie Curie en octobre 1981. Dans le cadre des délocalisations voulues par la Première Ministre Edith Cresson en 1992, je déplace mon laboratoire de Paris à Toulouse à nouveau pour y créer le Centre de Recherches Cerveau et Cognition (CerCo) en 1994. Je prends ma retraite en 2000. Professeur émérite à l’UPMC détaché à l’ENS, je suis actuellement Professeur honoraire au LSP. Dans ton dernier livre, tu décris certaines des connaissances fondamentales en sciences de la vision que l’on doit à Alhazen (aussi appelé Ibn al-Haytham), le grand scientifique arabe du début du 11ème siècle. En particulier, on lui doit la démonstration définitive et révolutionnaire que l’œil n’émet pas des rayons vers l’extérieur, mais est plutôt un organe récepteur. Alhazen n’était pas le premier à formuler une théorie de l’intromission. Pourquoi, avant lui, était-il plus crédible de penser que des rayons sortaient de l’œil ?

Dans ton dernier livre, tu décris certaines des connaissances fondamentales en sciences de la vision que l’on doit à Alhazen (aussi appelé Ibn al-Haytham), le grand scientifique arabe du début du 11ème siècle. En particulier, on lui doit la démonstration définitive et révolutionnaire que l’œil n’émet pas des rayons vers l’extérieur, mais est plutôt un organe récepteur. Alhazen n’était pas le premier à formuler une théorie de l’intromission. Pourquoi, avant lui, était-il plus crédible de penser que des rayons sortaient de l’œil ?

Chez les Anciens, toute perception se conçoit sur le mode du toucher. Pourtant, quand un objet entre en contact avec l’œil, celui-ci disparaît de la vue, il doit y avoir une certaine distance entre l’objet et l’œil, la vision ne peut dès lors se faire que grâce à une médiation entre l’œil et l’objet. N’ayant aucune idée de la nature de la lumière, plusieurs solutions, toutes purement spéculatives, seront proposées. Toutes ces solutions se distribuent selon un axe reliant l’objet à l’œil. Chez les anciens, il est unanimement admis que les corps matériels ne peuvent agir les uns sur les autres que par contact physique. Dans le domaine de la vision, il en découlera que soit, partant de l’objet, un quelque chose de matériel émane qui pénètre dans l’œil (théories de l’émanation), soit, partant de l’œil un quelque chose de matériel se projette vers l’objet pour le palper (théories de l’extramission). Dans la première solution, défendue essentiellement par les atomistes grecs, Empédocle, Démocrite, Epicure et Lucrèce (avec des variantes), une fine pellicule d’atomes se détache des objets, tout en gardant leur arrangement spatial (formant des simulacres), qui pénètrent dans l’œil et y produisent des phantasiae, que l’on peut traduire par représentations mentales. Ces représentations, introduites à l’intérieur de l’organe visuel, sont la cause de la vision. Cette théorie soulève de nombreuses objections : pourquoi les idoles ne s’entrechoquent-elles pas les unes les autres, comment sont-elles réduites pour entrer dans l’œil ? D’où l’autre solution : l’œil émet des rayons visuels, à la manière d’une lampe-torche émettant de la lumière que nous promenons sur les choses, de là le slogan "voir c’est éclairer". De nombreuses variantes ont été proposées que nous détaillons dans les premiers chapitres de notre essai. Remarquons que ce qui fit le grand et durable succès de ces théories de l’extramission est qu’elles permettent une mathématisation rigoureuse de la vision spatiale, chez Euclide comme chez Ptolémée. Alhazen était fabuleusement moderne dans son approche scientifique, n’hésitant pas à tester ses idées théoriques avec des expériences. Tu décris en particulier une de ses expériences pour montrer que les lumières émises par plusieurs sources se propagent en ligne droite et ne se mélangent pas dans l’air. Ce qui est incroyable, c’est que cette expérience utilise une chambre obscure, 500 ans avant les célèbres études de Léonard de Vinci ! Peut-on dire que Alhazen est le premier homme à utiliser cet instrument à des fins scientifiques ?

Alhazen était fabuleusement moderne dans son approche scientifique, n’hésitant pas à tester ses idées théoriques avec des expériences. Tu décris en particulier une de ses expériences pour montrer que les lumières émises par plusieurs sources se propagent en ligne droite et ne se mélangent pas dans l’air. Ce qui est incroyable, c’est que cette expérience utilise une chambre obscure, 500 ans avant les célèbres études de Léonard de Vinci ! Peut-on dire que Alhazen est le premier homme à utiliser cet instrument à des fins scientifiques ?

Ibn al-Haytham n’est probablement pas l’inventeur de la chambre obscure, on la connaissait déjà, depuis longtemps, notamment en Chine. Quelques préhistoriens prétendent même qu’elle aurait pu apparaître au néolithique. Certains dessins pariétaux auraient été dressés à partir d’images projetées à travers une petite ouverture sur les parois d’une grotte obscure. Pure spéculation, rien n’est moins sûr ! Il est néanmoins le premier à en avoir fait la théorie et à l’avoir appliqué à l’étude de la vision. Il en a construit le premier modèle - dont on peut voir la reconstitution à l’Université de Francfort sur le Main - pour pouvoir vérifier des hypothèses sur la lumière ce qui est exemplaire de sa démarche scientifique très moderne.

Grace à Descartes, et avant lui, Kepler, nous savons qu’une image est formée au fond de l’œil, et que cette image est inversée. Pourtant, Alhazen semble faire d’énormes efforts pour que les rayons ne se croisent pas lorsqu’ils traversent l’oeil. Pourquoi est-il si important pour les scientifiques de cette époque que l’information visuelle reste à l’endroit ?

Pour al-Haytham, le cristallin, même s’il n’est pas l’organe ultime du processus visuel, comme chez Galien, en est le point de départ. Les deux images qu’il forme dans chacun des deux yeux seront véhiculées par les nerfs optiques (considérés comme des tuyaux), elles seront réunies au niveau du chiasma optique (qu’on connaissait depuis longtemps déjà), avant d’être, une fois ainsi unifiées, transmises à différentes structures du cerveau, capables d’analyser cette image. Pour que cette dernière soit pertinente, véridique, et utile, notamment pour guider nos actions, il faut qu’elle soit une représentation conforme à la disposition des choses dans le monde, sinon comment pourrions-nous bouger de façon coordonnée, attraper un objet, monter des marches, dans un monde où les objets sont disposés à l’envers de ce que nous appréhendons ? Le scandale pour la raison que fut la découverte de l’inversion de l’image rétinienne au dix-septième siècle (voir Schneider, Kepler et Descartes, dans l’épilogue de mon essai) ne sera résolu que bien plus tard au dix-neuvième et vingtième siècle.

Tu décris aussi comment Alhazen explique pourquoi notre acuité visuelle décroit du centre vers la périphérie. Cette explication découle de sa théorie de l’intromission qui donne un rôle privilégié aux rayons qui frappent la cornée perpendiculairement à sa surface. Avec cette explication d’une vision précise uniquement dans l’axe de l’oeil, est-on en droit de dire que Alhazen est aussi à l’origine d’une explication moderne des mouvements oculaires (saccades, poursuite, etc.) pour placer les objets d’intérêts dans l’axe ?

Probablement, mais n’ayant pas connaissance, et pour cause, de l’existence d’une voie rétino-colliculaire, et encore moins du rôle des tubercules quadrijumeaux antérieurs comme vigile alertant des dangers possibles situés en dehors de la partie centrale (binoculaire) du champ de vision ; il sait, en revanche, que les mouvements des deux yeux sont coordonnés quand on explore attentivement un objet, il parle explicitement de balayage par le regard. Je suis convaincu qu’Ibn al-Haytham est un immense savant, mais je me garderais bien de lui faire dire plus qu’il ne le peut, compte tenu de ce qu’il sait, qu’il découvre ou démontre, j’évite soigneusement toute interprétation anachronique, même si je puis comprendre qu’on puisse avoir envie d’y céder, tant son analyse de la vision est puissante.

Les théories sur la perception visuelle vont de pair avec les théories sur la lumière et les couleurs. Notre conception contemporaine de la lumière découle des travaux de Newton au 17ème siècle, en particulier sur la décomposition de la lumière en couleurs avec la célèbre expérience du prisme. Il nous est donc difficile aujourd’hui d’appréhender comment la couleur était comprise à l’époque de Alhazen. Tu décris la proposition d’Aristote pour la perception des couleurs comme une adéquation entre des rayons émanants des objets et des prédispositions de l’oeil à recevoir ces rayons. Est-ce que Alhazen s’inspire d’Aristote pour la perception des couleurs ?

Ibn al-Haytham connait très bien Aristote, très tôt traduit par les Abbassides de Bagdad des huitième et neuvième siècles. Mais pas seulement, il dispose aussi de nombreuses traductions de Platon et des Néoplatoniciens, notamment de Plotin, qui s’efforce de rendre compatible la théorie de la vision exposée dans le De anima avec celle qu’on trouve dans le Timée et La République. La théorie de la vision d’Aristote est probablement la plus complète de toute l’Antiquité, le De anima est un vrai bijou ; il y expose sa conception de la vision par une formule lapidaire : "l’objet de la vue c’est (donc) le visible". L’obscurité (sans jeu de mot) de cette formule ne lui a pas échappé puisqu’il ajoute aussitôt : "ce que nous voulons dire deviendra plus clair (surtout) plus loin". Il nous invite donc à nous plonger dans son livre, ce que j’ai essayé de faire dans le chapitre 2 de mon essai, mais que je ne puis faire ici. La notion centrale de sa théorie de la vision en est le diaphane (ou transparent), notion difficile qu’on ne peut saisir sans la replacer dans la fameuse distinction capitale entre en puissance et en acte. La médiation physique entre un objet visible et l’observateur qui voit, idée qu’il partage avec tous ses contemporains, n’est chez lui ni une émanation des objets ni une émission de l’œil : ce sera le diaphane qui réside dans tous les corps, les transparents comme les opaques. L’air et l’eau notamment qui ne sont diaphanes que potentiellement. En puissance, le diaphane est obscurité, en acte il est lumière. Pour jouer son rôle d’intermédiaire, il doit être éclairé d’une lumière qui n’est pas par elle-même visible mais dont la fonction sera de le faire passer de la puissance à l’acte. La lumière est le diaphane mis en acte par le feu (du soleil ou des flammes). Elle est renvoyée, visible et chargée de la couleur inhérente de la surface des objets. La théorie visuelle, déjà fort complexe, s’enrichit encore dans d’autres ouvrages d’Aristote, De la sensation et des sensibles, les Météorologique et le De coloribus qui n’est pas de la main d’Aristote mais d’un très proche, peut-être Théophraste ou Straton, ses successeurs à la tête du Lycée.

Aristote nous offre la théorie la plus élaborée de toute l’Antiquité classique, avec sa physique, sa physiologie et la description de son contenu phénoménal et intentionnel. Ibn al-Haytham a beaucoup médité sur cette théorie.

Les sciences de la vision et de l’audition font aujourd’hui beaucoup référence à un autre grand scientifique, Hermann von Helmholtz, et ses travaux au 19ème siècle. En particulier, on attribue à Helmholtz le concept d’inférence inconsciente qui décrit comment notre cerveau prend la meilleure décision perceptive face à l’incertitude de l’information sensorielle. Or tu soutiens dans ton livre qu’un concept similaire d’inférence inconsciente est aussi présent chez Alhazen. Helmholtz avait-il connaissance des travaux de Alhazen?

Il est hautement probable qu’Helmholtz connaissait l’édition de Risner de l’Opticae Thesaurus Alhazeni, notamment les 2e et 3e livres du Traité de l’Optique où se trouvent les considérations psychologiques sur la vision spatiale des plus pertinentes, en particulier les notions de constance perceptive de la taille et celle de l’inférence inconsciente. Helmholtz en donne des descriptions qui semblent littéralement traduites d’Alhazen, mais sans en donner les références précises, comme c’était souvent le cas au dix-neuvième siècle. Ce qui ne manque pas de choquer certains de nos collègues. Comment les propositions de Alhazen sont-elles parvenues aux scientifiques dans les siècles qui ont suivi ses travaux ? En particulier, sa théorie de l’intromission a-t-elle été immédiatement acceptée ?

Comment les propositions de Alhazen sont-elles parvenues aux scientifiques dans les siècles qui ont suivi ses travaux ? En particulier, sa théorie de l’intromission a-t-elle été immédiatement acceptée ?

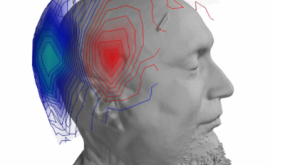

Le grand traité en sept livres que Ibn al-Haytham a rédigé dans la deuxième décennie du onzième siècle, lors de sa résidence forcée de près de trente ans sur le parvis de la mosquée al-Azhar du Caire, le Kītāb al Manāẓir, n’a été pleinement reconnu qu’à partir du treizième siècle en Azerbaïdjan par un mathématicien résidant du grand observatoire de Maragha. Curieusement, ce Traité avait déjà été traduit en Latin sous le nom de De Aspectibus ou sous celui de Perspectiva et circulait déjà largement en Europe, on en trouve une dizaine d’exemplaires disséminés en Belgique, Angleterre, Italie, Autriche et France, dans une version issue du célèbre atelier de traduction tolédan dirigé par Gérard de Crémone. C’est surtout à Oxford, chez les franciscains, avec Roger Bacon et John Pecham, auxquels il faut ajouter le moine Polonais, Witello (ou Vitello), que l’ouvrage d’Alhazen fut étudié et qu’il donna naissance à un mouvement, connu sous le nom de Perspectivisme qui resta dominant du treizième au dix-septième siècle. Il fut imprimé et publié en 1572 par Friedrich Risner, élève de Pierre de la Ramée, sous le nom de Opticae thesaurus Alhazeni, ouvrage qui contenait également le Perspectiva de Vitelon (essentiellement paraphrase verbeuse du Perpectiva d’Alhazen). La diffusion européenne de ce livre imprimé augmenta considérablement son influence qui ne commencera à faiblir qu’après la publication en 1604 du Ad Vitelionem Paralipomena de Képler. Il ne fut cependant pas complètement oublié, comme en témoigne sa présence incognito chez Helmholtz. Mais le génie d’Ibn al-Haytham réside surtout dans la séparation qu’il opère entre la lumière et la vision, l’image que réalise le cristallin est une représentation pointilliste fidèle sur laquelle porteront les activités mentales de reconnaissance, comparaison, d’inférence, autant d’activités constitutives de l’acte perceptif. Voir n’est plus l’affaire de l’œil, c’est un processus mental localisé dans le cerveau.

Aujourd’hui, les travaux de Roshdi Rashed, en France ou de Ibrahim Sabra, aux Etats-Unis mettent pleinement en lumière le caractère exceptionnel d’Ibn al-Hayham qui, à son époque, était déjà comparé à Ptolémée (il était considéré comme Le Second Ptolémée) et qu’aujourd’hui on pourrait rapprocher de Newton, pour son génie de mathématicien et de physicien ou encore d’Helmholtz pour la profondeur de ses réflexions psychologiques.

PLUS D'INFOS

- Photo : Pascal Mamassian et Michel Imbert

- Illustration 1 : Portrait d'Alhazen (extrait du frontispice de la Selenographia de l'astronome Hevelius publiée en 1647)

- Illustration 2 : Opticae Thesaurus, Alhazeni Arabis, traduction en latin du Kitab al-Manazir d'Alhazen

- En savoir plus sur La fin du regard éclairant, Editions Vren

- En savoir plus sur le Laboratoire des Systèmes Perceptifs